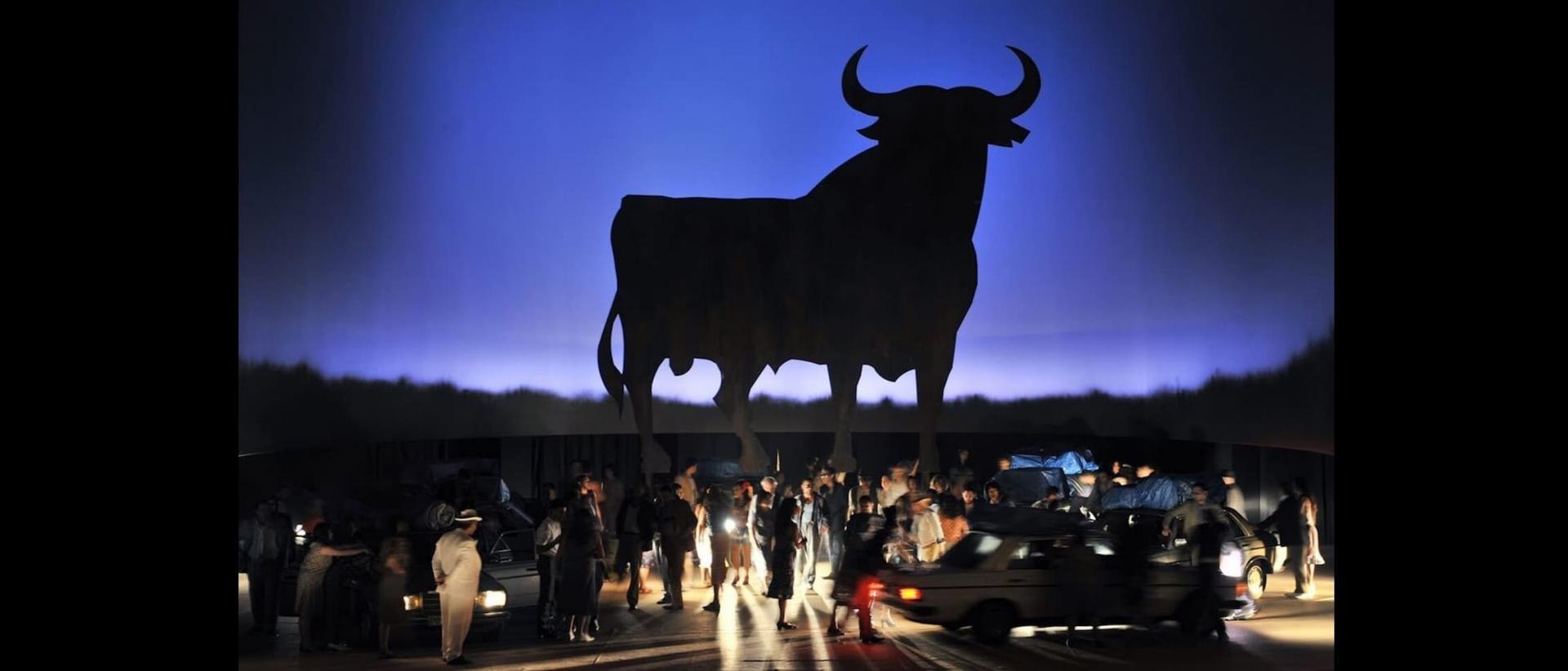

Carmen

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Carmen – Georges Bizet | Oper

Eine Produktion der La Fenice,

in Koproduktion mit dem Gran Teatre del Liceu (Barcelona),

der Fondazione Teatro Regio (Turin)

und der Fondazione Teatro Massimo (Palermo),

mit italienischen und englischen Übertiteln.

Handlung

Erster Akt

Ein Platz in Sevilla.

Eine Wache des Militärs vertreibt sich gelangweilt die Zeit durch die Betrachtung der vorübergehenden Menge. Micaëla tritt auf und erfährt auf die Frage nach Don José, dass dieser erst mit der Wachablösung erscheinen werde. Die Einladung der Soldaten, ihnen bis dahin Gesellschaft zu leisten, lehnt sie ab und zieht es vor, später wiederzukommen. Unter lebhafter Anteilnahme einer Horde von Gassenjungen marschiert die ablösende Wache auf. Moralès erzählt Don José von dem Mädchen, das nach ihm gefragt hat. Don José erkennt nach der Beschreibung Micaëla, die als Waise im Hause seiner Mutter lebt.

Leutnant Zuniga fragt Don José über die wegen ihrer Attraktivität bekannten Arbeiterinnen in der nahen Zigarettenfabrik aus. Da ertönt die Pausenglocke der Fabrik. Die Arbeiterinnen strömen auf den Platz, von den Männern begehrlich beobachtet. Carmen hat ihren Auftritt (Arie: Habanera) und wirft Don José, der sie zunächst nicht beachtet, spöttisch eine Akazienblüte zu.

Nach der Pause bleibt Don José zurück. Micaëla kommt zurück, sie überbringt einen Brief von Don Josés Mutter und deren Kuss. José will der Versuchung durch Carmen widerstehen und nach dem Willen seiner Mutter Micaëla heiraten.

Später bricht ein Streit in der Fabrik aus. Carmen hat mit ihrem Messer eine Frau verletzt. Als Carmen sich über den Vorgang und das Verhör lustig macht, beauftragt Zuniga Don José, sie ins Gefängnis zu bringen.

Carmen überredet Don José, sie unterwegs fliehen zu lassen, und verspricht ihm als Dank eine heiße und wundervolle Nacht in der Schänke eines Freundes namens Lillas Pastia. Don José, der zwischen Begehren und Pflichtgefühl schwankt, löst schließlich ihre Fesseln, so dass sie entfliehen kann. Dafür muss er in den Arrest.

Zweiter Akt

Die Taverne des Lillas Pastia.

Zigeunerinnen sitzen mit Zuniga und seinen Offizieren bei Tanz und Gesang in der Taverne. Dieser wirbt um Carmen. Carmen erfährt von Zuniga, dass José zur Strafe einen Monat im Gefängnis saß, inzwischen jedoch wieder frei ist.

Als der bekannte Stierkämpfer Escamillo die Schänke betritt, fällt sein Blick sofort auf Carmen. Er versucht galant, sich ihr zu nähern, doch sie weist ihn zurück. Zwei Schmuggler versuchen, die drei Zigeunerinnen Carmen, Frasquita und Mercédès für einen Diebeszug zu gewinnen. Carmen lehnt ab und wartet stattdessen verliebt auf José. Er kommt endlich.

Sie tanzt und singt für ihn. Da ertönt der Zapfenstreich, der José zum Appell ruft und dem er folgen will. Carmen verspottet ihn wegen seines Pflichtbewusstseins. José versichert Carmen erneut seine tiefempfundene Liebe. Ihr Angebot, das Schmugglerleben mit ihm zu teilen, schlägt er jedoch aus. Als er gehen will, tritt Zuniga herein, der eine starke Eifersucht in José auslöst, weil jener sich zuvor an Carmen herangemacht hatte. Es kommt zur Auseinandersetzung mit handgreiflichen Folgen. Carmen wirft sich zwischen beide. Die Schmuggler und einige Zigeuner überwältigen den Leutnant und fesseln ihn. Nun ist Don José der Weg zurück versperrt, er muss mit der Bande in die Berge ziehen.

Dritter Akt

Das Lager der Schmuggler im Gebirge, die Felsenschlucht; dunkel und trüb.

Die Schmuggler wollen ihre Beute unbemerkt in die Stadt bringen. Carmen hat sich inzwischen von José abgewendet. Seine Versuche, sie zurückzugewinnen, bleiben erfolglos. Carmen, Mercédès und Frasquita befragen die Karten nach der Zukunft. Während diese ihren Freundinnen Glück verheißen, bedeuten sie für Carmen immer nur den Tod.

Dancaïro und Remendado kehren von einem Erkundungsgang zurück. Die Frauen sollen die Zöllner mit ihren Verführungskünsten ablenken, damit die Männer einen Teil der Waren über die Grenze bringen können. Daraufhin erwacht Josés Eifersucht erneut. Während die anderen sich auf den Weg in die Stadt machen, soll er die restlichen Waren bewachen.

Micaëla erscheint in der Felsenschlucht. Sie ist auf der Suche nach Don José. Die unheimliche Gegend flößt ihr Angst ein. Als auch Escamillo erscheint, versteckt sie sich.

José trifft auf Escamillo, der von seiner Liebe zu Carmen berichtet, und gerät mit ihm in eine kämpferische Auseinandersetzung. Carmen hindert José daran, den Torero zu töten. Daraufhin lädt Escamillo sie und alle ihre Gefährten zu seinem nächsten Stierkampf in die Arena von Sevilla ein. Der gedemütigte José warnt Carmen, doch diese bleibt unbeeindruckt.

Als die Schmuggler nach Sevilla aufbrechen wollen, wird Micaëla in ihrem Versteck entdeckt. José weigert sich, mit ihr zu seiner Mutter zurückzukehren. Als Micaëla ihm eröffnet, dass die Mutter im Sterben liege, ändert er seinen Entschluss. Düster prophezeit er Carmen ein baldiges Wiedersehen.

Vierter Akt

Ein Platz in Sevilla vor der Stierkampf-Arena.

Escamillo tritt mit großem Gefolge und Carmen an seiner Seite auf. Frasquitas Warnung vor dem eifersüchtigen José, der sich in der Menge versteckt hält, schlägt sie in den Wind. Alle ziehen in die Arena ein. Carmen bleibt mit José zurück.

José liebt Carmen immer noch, doch sie ihn nicht mehr. Deshalb weigert sie sich, zu ihm zurückzukehren und ein neues Leben mit ihm zu beginnen. Sie will an ihrer Freiheit festhalten und sich keinen fremden Willen aufzwingen lassen. Zur Bekräftigung ihrer Absicht wirft sie ihm den Ring, den er ihr einst schenkte, vor die Füße. Während in der Arena der Sieg Escamillos bejubelt wird, ersticht José Carmen. Verzweifelt bricht er über ihrer Leiche zusammen.

Als die Menge die Arena verlässt und die tote Carmen mit José sieht, gesteht dieser, seine über alles Geliebte getötet zu haben, und verlangt seine Verhaftung.

Programm und Besetzung

Carmen: Annalisa Stroppa / Marina Comparato

Don Josè: Jean-François Borras / Stefan Pop

Micaela: Serena Gamberoni / Marta Mari

Frasquita: Julie Mossay

Mercédès: Loriana Castellano

Escamillo: Davide Luciano / Alessandro Luongo

Le Dancaire: Armando Noguera

Le Remendado: Paolo Antognetti

Zuniga: Matteo Ferrara

Moralès: Francesco Salvadori

Dirigent: Francesco Ivan Ciampa

Regisseur: Calixto Bieito

La Fenice Orchester & Chor

Chorleiter: Alfonso Caiani

Inszenierung von La Fenice

in Koproduktion mit Gran Teatre del Liceu in Barcelona,

Teatro Regio Stiftung Turin

und Teatro Massimo Stiftung Palermo

mit italienischen und englischen Übertiteln

Besetzung kann sich ändern

Teatro La Fenice

Das Teatro La Fenice (italienisch: Gran Teatro La Fenice di Venezia) ist das größte und bekannteste Opernhaus in Venedig.

Nachdem im Jahr 1773 das wichtigste Opernhaus Venedigs dem Feuer zum Opfer gefallen war, konnten sich die Betreibergesellschaft und die Patrizierfamilie, welche die Eigentümer waren, nicht über den Wiederaufbau einigen. Daraufhin beschlossen die Betreiber, ein eigenes Haus zu errichten. Die Bauarbeiten begannen im April 1790 unter der Leitung des Architekten Gian Antonio Selva. Die Oper wurde am 16. Mai 1792 eröffnet und in Anspielung auf die Brandkatastrophe „La Fenice“ (italienisch für Phönix) benannt. Dabei ist der Name zugleich Hinweis auf den freimaurerischen Hintergrund, denn es wurde von einer Theatergesellschaft errichtet, deren Mitglieder größtenteils Freimaurerlogen angehörten. La Fenice – Phönix – der Sonnenvogel, steht hier als Symbol für Wiedergeburt und Auferstehung und bildet einen deutlichen Bezug zur Lichtsymbolik der Aufklärungszeit. Die Bühne wurde schnell eine der bedeutendsten Italiens und Europas und erlebte zahlreiche Uraufführungen. Auch in den für La Fenice geschriebenen Opern sind für die Jahre von 1792 bis 1814 freimaurerische Inhalte in zahlreichen Libretti nachgewiesen. Wie in Italien üblich, wurde damals im Karneval, zu Pfingsten und im Herbst gespielt.

Bereits 1836 wurde das Haus neuerlich durch ein Feuer schwer beschädigt. Diese Schäden konnten innerhalb eines Jahres behoben werden; der Ruf des Hauses blieb unverändert erhalten. Insbesondere Giuseppe Verdi wählte diese Bühne häufig für die Weltpremieren seiner Werke (Ernani, Attila, Rigoletto, Simon Boccanegra, La Traviata). Nach der Einigung Italiens 1870 wurden Mailand, Rom und Neapel verstärkt als Opernzentren gefördert, worunter die Bedeutung von La Fenice aber nie maßgeblich litt. 1883, zwei Monate nach Richard Wagners Tod (in Venedig), fand die italienische Erstaufführung seines vierteiligen Werks (Tetralogie) Der Ring des Nibelungen statt. 1937 wurde das Theater grundlegend durch den venezianischen Stadtbaumeister Eugenio Miozzi saniert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Haus im Rahmen der Musik-Biennale Venedigs einen neuerlichen Aufschwung. In diesem Umfeld wurde das Festival für zeitgenössische Musik veranstaltet, was auch wieder zu zahlreichen Uraufführungen Anlass gab (Igor Strawinski, Benjamin Britten, Sergei Prokofjew, Luciano Berio, Luigi Nono, Bruno Maderna, Sylvano Bussotti).

Ende des 20. Jahrhunderts folgte die nächste Katastrophe: Während Renovierungsarbeiten wurde am 29. Januar 1996 das Gebäude von dem Elektroingenieur Enrico Carella und seinem Cousin Massimiliano Marchetti in Brand gesteckt, weil Carella eine Konventionalstrafe von € 7.500,00 wegen Arbeitsverzuges umgehen wollte, und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Carella trat nach dem Urteil in letzter Instanz im Jahre 2003 die Haftstrafe nicht an und befindet sich seither auf der Flucht. Im Mai 2007 wurde der Flüchtige von Mexiko an Italien ausgeliefert. Da es um die Art der Wiedererrichtung Kontroversen gab, dauerte es einige Jahre, ehe der Neubau begonnen wurde. Schließlich wurde der im Wettbewerb 1997 ausgezeichnete Beitrag des Architekten Aldo Rossi umgesetzt. Dabei hielt sich Rossi an eine weitestgehend originalgetreue, anhand alter Fotos und Filmdokumente präzisierte Rekonstruktion, ergänzt um notwendige Funktionserweiterungen und Modernisierungen der Technik. So „konnten nun viele der über die Jahrhunderte verlorengegangenen Charakteristika des ursprünglichen Entwurfes von 1790 wieder aufgenommen werden. So zeigt sich das Theater heute zwar in seinem historischen Gewand, doch ist an vereinzelten, wohl ausgewählten Stellen, deutlich zu erkennen, dass die Gegenwart in der es errichtet worden ist, in der Architektur des Theaters reflektiert wird.“

Am 14. Dezember 2003 wurde das Haus zunächst mit einem Konzert des „Orchestra del Teatro la Fenice“ unter der Leitung von Riccardo Muti als Konzertsaal eröffnet. Am 12. November 2004 konnte nach der Fertigstellung der modernsten Bühnenmaschinerie der Welt auch der Opernbetrieb wiederaufgenommen werden. Auf dem Programm stand La Traviata von Verdi unter der Leitung von Lorin Maazel, allerdings nicht in der heute üblichen Fassung, sondern in jener Version, die gut 150 Jahre zuvor hier ihre Uraufführung erlebte. Die legendäre Akustik des Fenice konnte wiederhergestellt und sogar durch modernste Technik verbessert werden. Im Februar 2005 erlitt das Haus einen neuerlichen Schicksalsschlag durch den unerwarteten Tod des musikalischen Leiters Marcello Viotti.

Das Gran Teatro la Fenice wird ganzjährig durch das „Orchestra del Teatro la Fenice“ mit Sinfoniekonzerten bespielt. Die Opernspielsaison (Stagione) beginnt im Januar (im Unterschied zu den meisten anderen italienischen Opernhäusern) und endet im Dezember.

Anfahrt

Vaporetto

von Tronchetto: Linie 2

Richtung Rialto-Brücke, Markus und Lido

von der Piazzale Roma und dem Bahnhof Santa Lucia: Linie 1 oder 2

Richtung Rialto-Brücke, Markus und Lido

Haltestellen: Linie 1 bis Rialto-Brücke, St. Angel, Samuel St oder St Mark (Vallaresso);

oder nehmen Sie die Linie 2 bis Rialto-Brücke oder Markus (Vallaresso)

öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen Marco Polo - nehmen Sie die orange Linie auf der Rialto-Brücke oder der blauen Linie nach St. Mark (Vallaresso)

Parken: Sie können nicht nach Venedig fahren. Die Autos, Fahrräder und Mopeds sind in der Stadt nicht zulässig. Sie können Ihr Fahrzeug in einem der Parkhäuser am Tronchetto oder der Piazzale Roma parken.

Eingänge

Das Opernhaus La Fenice hat zwei Eingänge:

Der Bühneneingang nur für das Theaterpersonal und Künstler

Der Haupteingang

Aufzüge

Die Logen und Gallerie können über Aufzüge erreicht werden

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

Sitzplan

Sitzplan